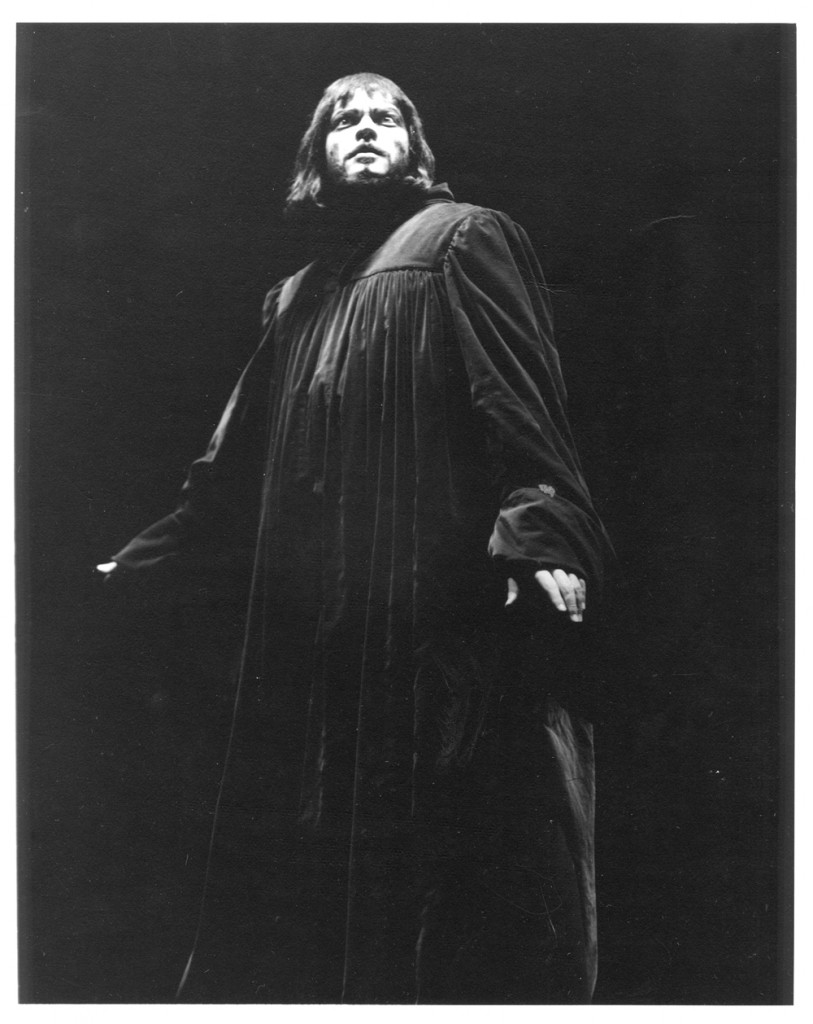

Orson Welles, "Faustus", 1937, Mercury Theatre - Imagem do livro "Orson Welles: Banda de um homem só", Rio de Janeiro, Editora Azougue, 2015 (no prelo)

Por Adalberto Müller

Da Revista Cult

Comemorar os 100 anos do nascimento de Orson Welles, além do aspecto memorialístico, implica em discutir uma vida e uma obra cheias de lacunas e de mistérios. Como muitos de seus personagens, ele foi e é, ainda, um enigma. George Orson Welles teve muitas vidas. Ou, pelo menos, duas.

Em uma delas, foi uma celebridade: nos palcos, em carreira meteórica a partir dos 17 anos; no rádio, criou novas formas de comunicação e provocou um estado de caos nos EUA, com A guerra dos mundos; no cinema, assinou o mais generoso contrato que jamais diretor algum assinaria com Hollywood, que o levou a dirigir, aos 25 anos, Cidadão Kane, marco do cinema moderno; na política, aliado importante do New Deal de Franklin Delano Roosevelt; enfim, um diretor decisivo na transformação do cinema europeu, nos anos 1950 e 1960, influenciando diretamente e interagindo com diretores da Nouvelle Vague, dos novos cinemas europeus, e do “terceiro mundo” (Glauber Rocha, Paulo Emílio Salles Gomes, e Vinicius de Moraes o atestam).

Na outra vida, foi um homem marcado, desde a infância, por instabilidades emocionais; por casamentos e relacionamentos que não deram certo; por inimizades e traições; por uma vida boêmia, errante e sem domicílio – Welles passou sua vida em hotéis. A maior parte de suas obras foi recusada ou mutilada, e deixou uma fileira tão grande quanto impressionante de projetos inacabados. Essa obra fragmentária, hoje em arquivos, ajuda a repensar o legado de Welles.

Se é verdade que a relação entre a obra e o homem é importante para atingir a compreensão do estilo, no caso de Welles é preciso pensar em dois tipos de obra, e dois tipos de estilo: uma, a grandiosa, a grandiloquente, a insuperável obra composta por filmes hoje clássicos, que vale lembrar: Cidadão Kane, Soberba, A dama de Shangai, Otelo, A marca da maldade, Falstaff e Verdades e mentiras; outra, a obra incompleta, inacabada, problemática: Heart of Darkness (1939-1940), It’s All True (1942-?), Don Quixote (1957-1972-?), Moby Dick (1956-?), The Other Side of The Wind (1970-1976-2015-?). Ou seja, há um Welles muito além de Cidadão Kane. Mas estranhamente, Kane também ajuda a pensar Welles e suas obras.

Em Cidadão Kane, Welles expõe, através da vida do magnata das mídias, Charles Forster Kane, que todas as formas de poder, na era moderna, se consolidam com os meios de comunicação de massa (hoje apoiados pelas chamadas mídias sociais, que apenas replicam mensagens dominantes). Pode-se dizer que Cidadão Kane é, para o cinema, o que Kant é para a filosofia: ele pôs em questão, nesse filme, as infinitas possibilidades de se fazer um filme, de se fazer cinema. Produzido dentro de Hollywood, o filme rompia com praticamente todas as convenções de dramaturgia e de estilo do “cinema clássico hollywoodiano”. Começa rompendo a moldura causal e psicológica do realismo e do romanesco pseudoaristotélico. Ao invés de uma narrativa linear, é como um quadro cubista, oferecendo múltiplas perspectivas para os fatos, criando vazios e incertezas. Também rompeu com modos de fotografar e de montar os filmes. Kane é, em vários sentidos, um antifilme, um filme que se desconstrói, um filme-enigma. A própria figura de C. F. Kane é ambígua, e se torna vítima de sua própria sede de poder – o que acontece em outros filmes wellesianos como Macbeth e A marca da maldade.

A figura do monomaníaco ambicioso e despótico habita a maior parte das obras de Welles. Desde o seu Dracula radiofônico (1937) até o ambicioso projeto de um oratório multimídia chamado Moby Dick (1956) sobre o maníaco capitão Ahab. Em seu projeto de adaptar Joseph Conrad (Coração das trevas, 1939-1940), Welles iria protagonizar (com uso de câmera subjetiva) tanto Marlow, o jovem aventureiro, quanto Kurtz, o déspota esclarecido na selva africana (o qual seria, depois, interpretado por Marlon Brando, no filme de Coppola, que parte do projeto de Welles).

Como grande leitor de Shakespeare, Welles sempre se preocupou com a questão do poder. Mais do que isso, com o modo como o poder deixa de ser um meio para se transformar num fim. A sede de poder, a vontade de poder, é o motor do cinema wellesiano. Vale lembrar que o jovem Orson, aos nove anos, pretendia escrever um ensaio sobre Nietzsche. Por isso mesmo, os seus magnatas (Kane, Amberson, Arkadin) são figurações do poder da plutocracia americana, que ele conheceu de perto.

Nascido e criado no meio-oeste americano, filho de um industrial, Welles sabia que a engrenagem do poder, na modernidade, roda infinitamente com o óleo do dinheiro, enquanto vai moendo os menos favorecidos. Por isso mesmo, sua obra, mesmo que reprimida e fraturada, mesmo que fragmentária, é como o fantasma do velho Hamlet: sempre retorna para dizer que há algo de podre no reino do capitalismo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário